「日本では夫と対等だったのに、今は夫をたてないといけないかのように感じる」。夫の海外転勤で仕事を辞めて同行した駐妻の声だ。

中国の駐妻(夫)らでつくる「Career Cafe Connect(キャリアカフェコネクト・旧キャリアカフェ中国)」が2024年夏、就労に関するアンケートをとったところ、回答者の約7割が「配偶者の駐在に同行するため退職した」と回答した。

2014年に国家公務員らを対象に最大3年の休業期間を認める「配偶者同行休業制度」が始まったが、民間企業での広がりは鈍い。(ライター・田中瑠衣子)

●中国で駐妻(夫)のキャリアサポートする団体が調査

「キャリアカフェコネクト」は、中国の駐在員に同行する駐妻(夫)らでつくる団体で、駐在員のパートナーのキャリアサポートをする団体だ。調査は2024年7月から8月にかけて、パートナーの中国駐在に同行する家族に行い、235人が回答し98%が女性だった。

回答者のうち8割が専業主婦(主夫)で、このうち配偶者の海外転勤に同行するために7割の人が退職していた。

キャリアカフェコネクト提供

キャリアカフェコネクト提供

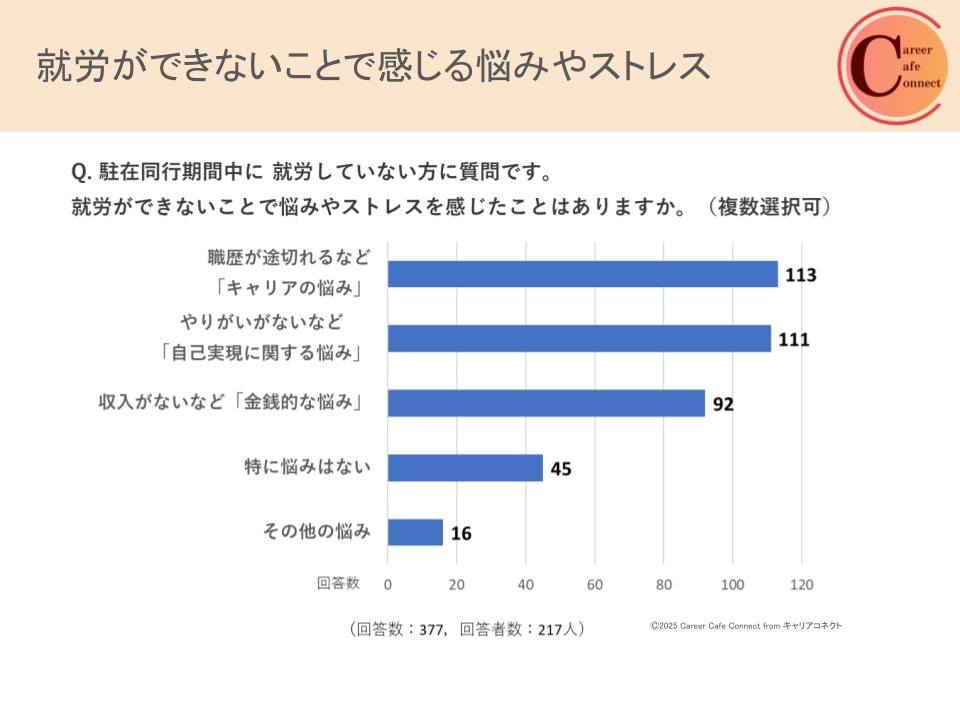

就労できないことへの悩みやストレスについて聞いたところ、職歴が途切れるなどキャリアの悩み、やりがいのなさなど自己実現に関する悩みを抱える人が多かった。

自由回答では次のような声が上がった。(筆者が一部要約)

・社会経済から断絶される想い。夫はキャリアを積んでうらやましい。

・「アリペイ(中国の電子決済サービス)で生活費やお小遣いを送金してください」と言う家庭内での肩身の狭さ。

・日本では夫と対等だったのに、今は夫が上位で、妻は夫をたてないといけないかのように感じる。働いていないから、家事全般が全て私の役割だと押し付けられているように感じること。

・ブランクができてしまい、日本帰国後に希望するような仕事に就けるか不安。

●約4割が「配偶者の会社が中国で働くことを認めていない」

「キャリアカフェコネクト」の代表・関小百合さんは予想を超える回答の多さに驚いたという。

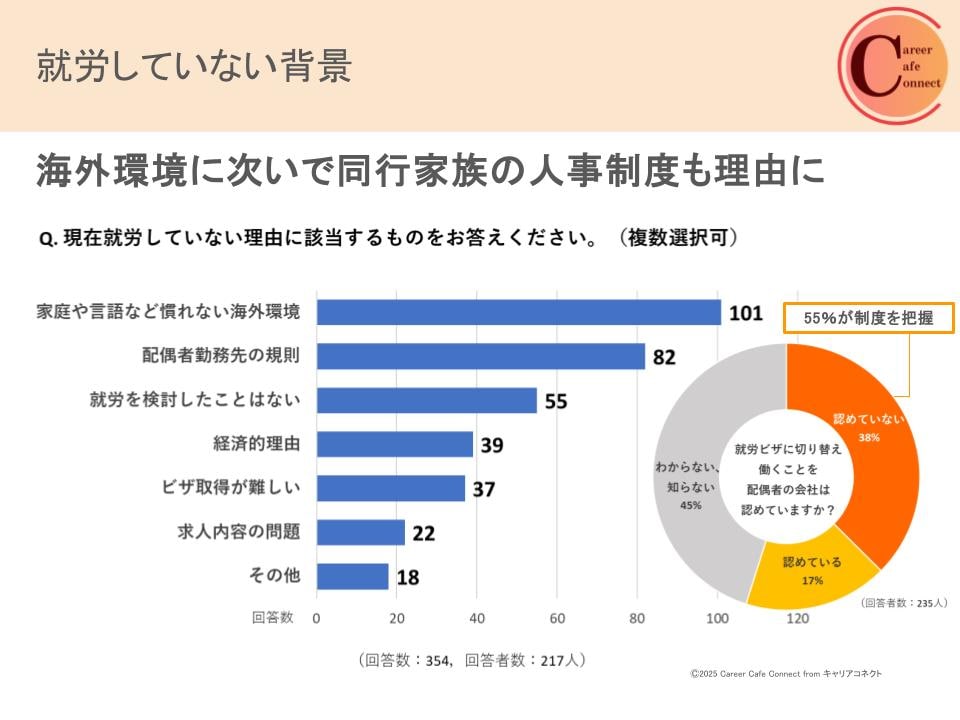

「55%の人が、帯同ビザを就労ビザに切り替えられるか、実際に駐在員の会社に確認するなどしていました。就労意欲が高い人が想定よりも多かったです」

キャリアカフェコネクト提供

キャリアカフェコネクト提供

駐妻(夫)が中国で就労するにはいくつかの壁があると関さんは言う。

まずは「育児サポートの壁」。駐在員は長期出張で不在の場合も多い上、中国の学校は子どもの送迎が必須というところが大半という。働く場合はメイドを雇うなど育児サポートが必要だ。言語の壁もある。

もう1つ、関さんが指摘するのは駐在員が勤める会社の考え方だ。

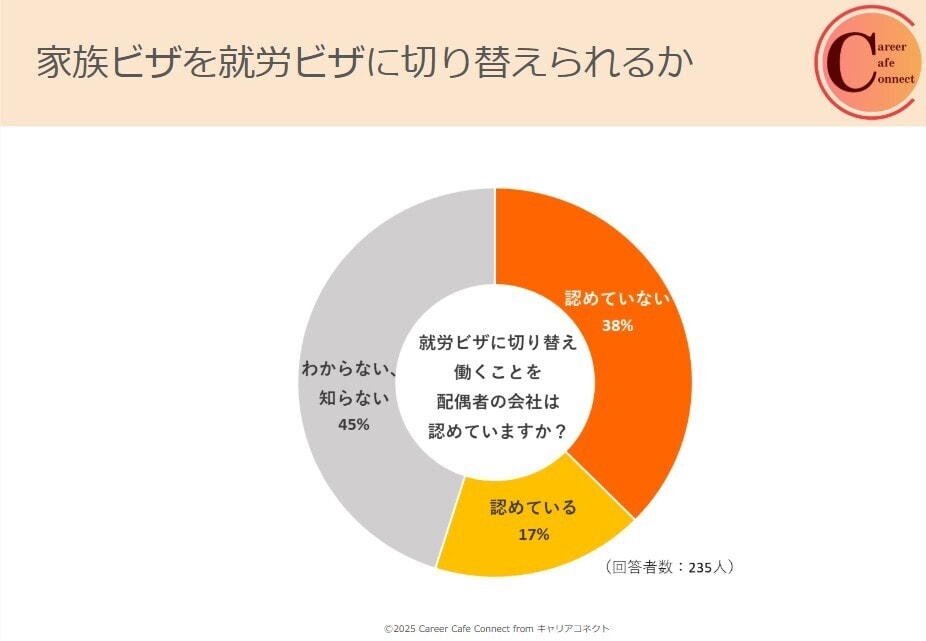

駐妻が中国で働くためには帯同ビザから就労ビザに切り替えなければならない。だが、アンケートでは約4割の人が「配偶者の会社が、就労ビザに切り替えて働くことを認めていない」と回答した。

キャリアカフェコネクト提供

キャリアカフェコネクト提供

「駐在員の配偶者が働く前例がなかったり、手続きが煩雑だったりということがネックになっていると考えられます。企業の配偶者に対する考え方もあります。『駐在員の配偶者は駐在員の健康を含め、サポートして守るもの』というスタンスの会社の場合は、働きにくいのが実態です」

調査では「配偶者の企業が、同行中の就労を認める制度をつくってほしい」と希望する声も上がった。

今回のアンケートでは約8割が「帰国後に働きたい」との意向だ。キャリアカフェコネクトでは、再就職を希望する人のための職務経歴書の添削セミナーなどのイベントを開き、再就職支援をサポートする。アンケート結果を踏まえ、日系企業向けにパートナーのキャリア観を知ってもらうためのセミナーも開いている。

●「企業側の意見も聞き、どんな道があるかを探りたい」

関さんは2022年、キャリアカフェコネクトの前身となる団体に参加した。きっかけは自身の経験も大きい。

もともと大手人材会社で、再就職支援の仕事に携わっていた。夫が中国転勤後も2年間はワーキングマザーとして日本で働いていたが、家族の希望もあり退職し、2022年春に中国に同行した。

「日本で育休に入ったときに、テープのA面とB面ぐらいの真逆の世界に入った感覚になったんです。出産を境にやりがいを感じた仕事がなくなり、いきなり“いいママ”を求められることが苦しかったというか...結構悩んでしまったんです。自分の経験を生かし今、キャリア再開しようとA面に戻る人のサポートをしたいと考えています」

もちろん、今回の調査が中国の駐在員の配偶者全員の考え方が反映されているわけではなく、働きたい人ばかりとは限らない。ただ、日本で共働き世帯が専業主婦世帯の約2.5倍に増える中、就労の悩みを抱える人が一定数いることを知ってほしいと関さんは言う。

「配偶者の会社側から見れば、駐在員と家族の家賃補助や、教育費用も補助していて『これ以上どうすればいいのか』という意見もあると思います。こちら側の意見ばかり主張するのではなく、企業の声も聞き、意見交換をしながらどういう道があるかを探っていきたい」